機関誌購入・発行案内

機関誌(冊子)を一般にも頒布しております。会員外価格で1冊3,500円(送料込み)となります。ご希望の方は、以下の機関誌購入フォームよりお申し込みください。

購入代金の振込については、機関誌購入フォームに記載されておりますので、ご確認ください。機関誌の内容に関しては、以下の「機関誌の発行」で目次をご覧ください。

以下のボタンで機関誌購入フォームに入ります。

機関誌の発行

「スヌーズレン教育・福祉研究 第8号」(2024年3月末日発行)の目次一覧

| 著者 | 論文種別 | 題目 | |

| 1 | 金澤 寛 | 巻頭言 | 感覚の力で紡ぐ未来—スヌーズレンの教育・福祉への貢献 |

| 2 | 橋本 翠・金澤 寛 | 原著論文 | 簡易型スヌーズレン「キャノピー」におけるリラックス効果の検討 -周波数分析を用いて- |

| 3 | 井上 和久・大久 保圭子 | 実践報告 | 幼児教育の授業「環境と幼児」でのスヌーズレン活動の実践 |

| 4 | 渡辺 径子 | 実践報告 | 幼児教育の授業「環境と幼児」でのスヌーズレン活動の実践 |

| 5 | 西本 哲也 | 実践報告 | 知的障害特別支援学校身体的活動におけるスヌーズレン教育の実践 |

| 6 | 桂 弘征・橋本 翠 | 学生論文 | 簡易型スヌーズレン“キャノピー”は、内受容感覚に影響を与えるのか? |

※全100頁程度

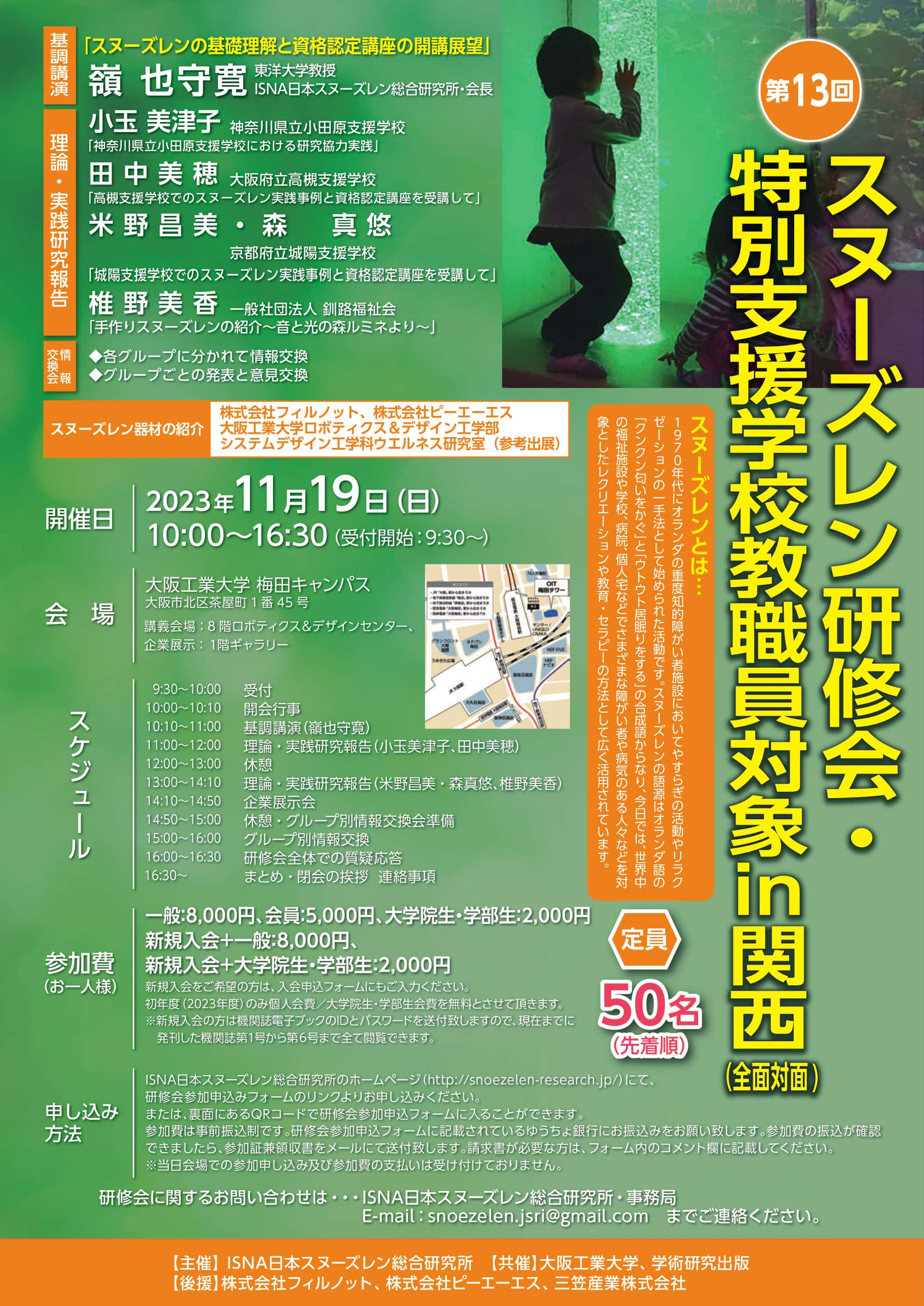

※チラシをクリックすると拡大して見ることができます。

| 著者 | 論文種別 | 題目 | |

| 1 | 新岡 美樹 | 巻頭言 | 機関誌「スヌーズレン教育・福祉研究」への投稿のすすめ |

| 2 | Ad Verheul | 特別寄稿 | Snoezelen-Multisensory Environment:definition, aims and basic principles |

| 3 | Paul Pagliano | 特別寄稿 | Snoezelen/Multisensory Environments: A simple game of give and take |

| 4 | David Grupe | 特別寄稿 | Facilitating Communication using the “Crdl”. Study on (n=57) interventions with people having a dementia or cognitive disability.Effectiveness also in combination Crdl and Snoezelen |

| 5 | 太田 篤志 | 寄稿論文 | スヌーズレンのこれまでとこれから ~日本スヌーズレン協会の歩み~ |

| 6 | 新岡 美樹・八田 達夫 | 原著論文 | 特別養護老人ホームにおける認知症高齢者へのスヌーズレン(MSE)実践の効果と課題 -作業療法士の視点から- |

| 7 | 橋本 翠・金澤 寛 | 原著論文 | Snoezelenにおける異なる感覚モダリティ間の刺激の関連性について -嗅覚刺激および視覚刺激に着目した生理心理学的検討- |

| 8 | 嶺 也守寛 | 資料論文 | スヌーズレン資格認定講座(特別支援)の構築に関する研究 |

| 9 | 樺澤 徹 | 実践報告 | 知的障害特別支援学校におけるスヌーズレン教育の必要性と魅力 |

| 10 | 関 洋介 | 実践報告 | 特別支援学校におけるスヌーズレンルームの活用 -特別教室としてスヌーズレンルームを常設したことの成果と課題- |

| 11 | 外所 利雄 | 実践報告 | 重度重複障害児を対象としたスヌーズレン活動の実践 |

| 12 | 青木 光 | 実践報告 | 障害者支援施設での手作りスヌーズレンの実践について -環境の構築と使用する器材・器具の紹介- |

| 13 | 椎野 美香 | 地域の取組み | 児童発達支援・放課後等デイサービスでの新たな取り組み |

| 14 | 松井 晴 | 学生論文 | 心拍と連動したバブルチューブに関する研究 |

| 15 | 姉崎 弘 | 学会報告 | 日本特殊教育学会第60回大会・ポスター発表(2022) 日本重症心身障害学会第47回学術集会・ポスター発表(2022) 日本特殊教育学会第61回大会・ポスター発表(2023) |

※全100頁程度

※チラシをクリックすると拡大して見ることができます。

| 著者 | 論文種別 | 題 目 | |

| 1 | 嶺也守寛 | 巻頭言 | ISNA日本スヌーズレン総合研究所の未来像 |

| 2 | Ad Verheul | 特別寄稿 | Snoezelen and the sensory garden |

| 3 | Paul Pagliano | 特別寄稿 | Snoezelen: Kunstkamer Multisensory Environment: Art Room |

| 4 | 姉崎弘 | 総説論文 | 「スヌーズレン(MSE)教育」の再定義とその留意点について |

| 5 | 高橋真吾・平岡克也 | 寄稿論文 | 特別支援学校におけるスヌーズレングッズを活用した授業実践-スヌーズレングッズを用いたライトドローイング- |

| 6 | 新岡美樹 | 原著論文 | 作業療法士と介護職員との協業によるスヌーズレン成果の考察-認知症ケアモデル推進のために- |

| 7 | 嶺也守寛 | 資料論文 | 0歳~6歳までの未就学児に対するスヌーズレン実践の在り方 ISNA-Suisseでのセミナーを受講して |

| 8 | 小嶋尚人 | 実践報告 | 多様化する不登校児童生徒の回復期におけるレジリエンス強化の取り組み-多重感覚環境における印象評価- |

| 9 | 青木光 | 実践報告 | 初めてのスヌーズレンの実践について -手作りスヌーズレン環境の構築と使用する器材・器具の紹介- |

| 10 | 梅澤京子 | 実践報告 | 小学校におけるスヌーズレン活動の意義 ~特別支援学級の交流活動と振り返りから~ |

| 11 | 井上和久・大久保圭子 | 短報 | 発達障害等の子どもと養育者のための『親子の遊び空間』の開発 |

| 12 | 樺澤徹 | 短報 | 児童生徒の主体性を引き出す自立活動の検討 -スヌーズレン教育による実態把握を指導のヒントに- |

| 13 | 河出美香 | 地域の取組み | 放課後デイサービス・みーおんの森でのスヌーズレンの実践事例-専用の部屋を持たないスヌーズレン- |

| 14 | 清水なぎ | 学生論文 | 手作りスヌーズレンの講座展開に関する研究 |

| 15 | 大久保圭子 | 学会報告 | 日本LD学会第31回大会(京都) |

※全100頁程度

※チラシをクリックすると拡大して見ることができます。

| 著者 | 論文種別 | 題 目 | |

| 1 | 嶺 也守寛 | 巻頭言 | ISNA日本スヌーズレン総合研究所・会長に就任して |

| 2 | アド・フェアフール | 特別寄稿 | The development of the Snoezelen worldwide and the influence of Snoezelen on the entire care of people with disabilities |

| 3 | ポール・パーリアノ | 特別寄稿 | Snoezelen, Multisensory Environments and COVID: Moving Forward |

| 4 | デイビット・グループ | 特別寄稿 | Snoezelen with babies and children – how to propose units in your Multisensory environment for 0 to 6 years old children. |

| 5 | 姉崎 弘 | 総説論文 | 肢体不自由特別支援学校の重度・重複障害児へのスヌーズレンを活用した授業における利点と限界 |

| 6 | 新岡 美樹 | 原著論文 | 重度認知症高齢者へのスヌーズレン実践効果の可視化 -実践記録のテキストマイニングを用いた分析- |

| 7 | 嶺 也守寛 | 資料論文 | 国外のスヌーズレン資格認定セミナーに関する研究 -Basicレベルに必要な要素とは何か?- |

| 8 | 橋本 翠 | 資料論文 | 近年における生理学的指標を用いたSnoezelen研究の概観 |

| 9 | 小玉 美津子 嶺 也守寛 |

実践研究 | コロナ禍における移動式スヌーズレンの実践事例 -東洋大学ライフデザイン学部との研究協力- |

| 10 | 小嶋 尚人 | 実践研究 | 児童の多様なインペアメントに対するスヌーズレンの構築 -コロナ禍におけるレスパイトケア- |

| 11 | 佐藤 哲央 | 短報 | スヌーズレンと障がい児との在り方 |

| 12 | 金澤 寛 | 地域の取組み | スヌーズレン施設紹介 (広島文化学園大学) |

| 13 | 稲森 麻子 | 地域の取組み | 持ち運び便利なスヌーズレン器材開発の取り組み(株式会社フィルノット) |

| 14 | 家元 麻華 | 学生論文 | スヌーズレンルーム のある幼稚園 |

| 15 | 大久保 圭子 | 学会報告 | 日本LD学会第30回大会自主シンポジウム報告 |

※全100頁程度

※チラシをクリックすると拡大して見ることができます。

| 著者 | 論文種別 | 題 目 | |

| 1 | 姉崎 弘 | 巻頭言 | コロナ禍に対応したスヌーズレン(多重感覚環境)実践の創意工夫を |

| 2 | アド・フェアフール | 特別寄稿 | Utilization of the handmade Snoezelen tool in the corona misfortune |

| 3 | ポール・パーリアノ | 特別寄稿 | Tentative Guidelines for Using Multisensory Environments(MSE)in the Age of COVID-19 |

| 4 | カティヤナ・ハラジック | 特別寄稿 | Snoezelen – Is it just an atmosphere of well-being, or is it already an indispensable part of caring for people with dementia ? |

| 5 | 姉崎 弘 | 原著 | スヌーズレン/多重感覚環境が成立するための基本要件(3訂版)について |

| 6 | 嶺 也守寛 | 原著 | スヌーズレン資格認定制度の構築に関する研究 |

| 7 | 橋本 翠、金澤 寛 | 原著 | スヌーズレンルームにおける視覚刺激の色彩効果について ―事象関連電位(ERP)を用いて― |

| 8 | 姉崎 弘、 加藤 大晴 |

原著 | 小学校の通常学級在籍児童の学習への集中力を高めるスヌーズレン教育の実践 ―ブラックライトと蛍光教材を用いた算数指導の効果の検証― |

| 9 | 姉崎 弘 | 資料 | 重度・重複障害児へのスヌーズレン/多重感覚環境の授業に関する文献レビューと今後の課題 |

| 10 | 新岡 美樹 | 実践研究 | 特別養護老人ホームに居住する認知症高齢者へのスヌーズレンの実践 |

| 11 | 清水 千裕 | 実践報告 | 障がい者通所施設(生活介護事業所)でのスヌーズレンの実践報告 ―スヌーズレンを通じた人と人の触れ合いの大切さ― |

| 12 | 小嶋 尚人 | 短報 | スヌーズレンがもたらす行動変容とその可能性 ―科学的根拠となるデータ測定に関する提唱― |

| 13 | 嶺 也守寛 | 器材開発 | スヌーズレンの器材開発 |

| 14 | 小玉 美津子 他 | 地域の取組み | コロナ禍における座間養護学校の取組み |

| 15 | 渡辺 径子、 梅澤 京子 他 |

地域の取組み | 新潟県上越地域での取組み |

| 16 | 井上 和久 | 学会報告 | 学会スヌーズレンシンポジウム報告 ―日本LD学会第29回大会自主シンポジウム報告― |

| 17 | 姉崎 弘 | 研究会報告 | スヌーズレン教育研究会報告 ―第4回日本スヌーズレン教育研究会報告― |

| 18 | 嶺 也守寛、姉崎 弘、遠藤 浩之 | 委員会報告 | 事務局・機関誌編集委員会・資格認定委員会・研究倫理委員会 |

※全105ページになります

※チラシをクリックすると拡大して見ることができます。

| 著者 | 論文種別 | 題 目 | |

| 1 | 姉崎 弘 | 巻頭言 | 提言-職場や学校に疲れを癒し情緒の安定を図るスヌーズレン・スペースを! |

| 2 | Krista Mertens | 特別寄稿 | Forschungsarbeiten zur Wirkungsweise des Snoezelens an der Humboldt-Universität zu Berlin |

| 3 | Ad Verheul | 特別寄稿 | Current developments of the Snoezelen. |

| 4 | Paul Pagliano | 特別寄稿 | An ongoing sensitive relationship between the participant, the skilled companion and The controlled environment |

| 5 | David Grupe & Katijana Harasic | 特別寄稿 | Snoezelen for people experiencing a Burnout and as a prevention |

| 6 | 姉崎 弘 | 研究時評 | 重度・重複障害児の「スヌーズレン教育」に関する考察 |

| 7 | 嶺 也守寛 | 実践研究 | 国産バブルチューブを用いた特別支援学校での実践事例 -川崎市立田島支援学校・桜校でのスヌーズレン授業- |

| 8 | 小玉 美津子、嶺 也守寛 | 実践研究 | 神奈川県立座間養護学校におけるスヌーズレンルームの実践事例 ―東洋大学ライフデザイン学部との研究協力― |

| 9 | 東 法子、姉崎 弘 | 実践研究 | 社会不安障害のある児童の通常学級への適応過程におけるスヌーズレン教育の意義 ―小学校の通級指導教室での実践を通して― |

| 10 | 嶺 也守寛 | 調査報告 | 韓国ソウルコミュニティリハビリテーションセンターの視察報告 |

| 11 | 遠藤 浩之 | 資料論文 | スヌーズレンと感覚 ―感覚の馴化・3項関係の成立について― |

| 12 | 宮原 和沙 | 短報 | スヌーズレン実践における倫理的配慮と障がい者の意思決定支援上の課題 -社会福祉士の立場から- |

| 13 | 福島 遥 | 短報 | ASD児へのスヌーズレンを通じた学校教育の有効性と余暇の可能性 ―ASD当事者の体験を通して― |

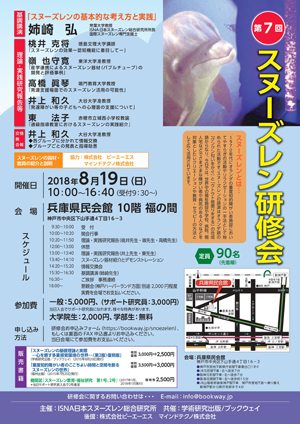

| 14 | 高橋 眞琴 | 研修会報告 | 2018年度第7回スヌーズレン研修会 |

| 15 | 嶺 也守寛 | 研修会報告 | 2019年度第8回スヌーズレン研修会 |

| 16 | 高橋 眞琴 | 学会報告 | 2018年度特殊教育学会自主シンポジウム |

| 17 | 姉崎 弘 | 学会報告 | 2018年度LD学会自主シンポジウム |

| 18 | 姉崎 弘 | 学会報告 | 2019年度特殊教育学会自主シンポジウム |

| 19 | 姉崎 弘 | 学会報告 | 2019年度LD学会自主シンポジウム |

| 20 | 姉崎 弘 | 研究会報告 | 2017年度第2回スヌーズレン教育研究会 |

| 21 | 姉崎 弘 | 研究会報告 | 2018年度第3回スヌーズレン教育研究会 |

| 22 | 嶺 也守寛、姉崎 弘、高橋 眞琴、遠藤浩之 | 委員会報告 | 事務局・機関誌編集委員会・資格認定委員会・研究倫理委員会 |

※チラシをクリックすると拡大して見ることができます。

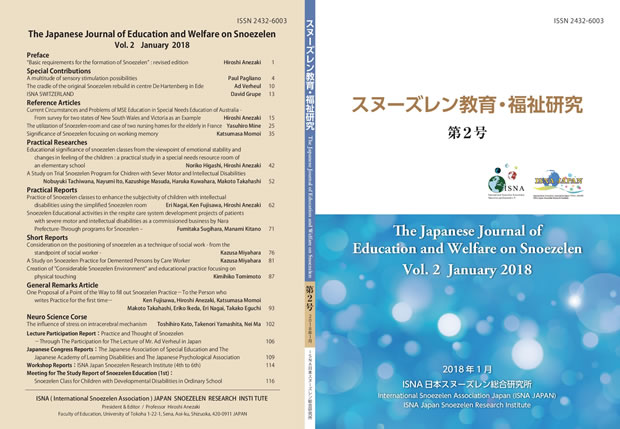

| 著者名 | 題 目 | 論文種別 | |

| 1 | 姉崎弘 | 「スヌーズレンが成立するための基本要件」の改訂版について | 巻頭言 |

| 2 | Paul Pagliano | A multitude of sensory stimulation possibilities | 特別寄稿 |

| 3 | Ad Verheul | The cradle of the original Snoezelen rebuild in centre De Hartenberg in Ede | 特別寄稿 |

| 4 | David Grupe | ISNA SWITZERLAND | 特別寄稿 |

| 5 | 姉崎弘 | オーストラリアの特別ニーズ教育におけるMSE教育の現状と課題―ニューサウスウェールズ州とビクトリア州の調査から― | 資料論文 |

| 6 | 嶺也守寛 | フランスにおける高齢者施設の2事例とスヌーズレンルームの活用状況 | 資料論文 |

| 7 | 桃井克将 | ワーキングメモリに着目したスヌーズレンの意義 | 資料論文 |

| 8 | 東法子、姉崎弘 | 児童の気持ちの変容からみるスヌーズレンの授業の教育的意義―小学校の通級指導教室での実践を通して― | 実践研究 |

| 9 | 立和名信行、伊東なゆみ、増田一繁、桑原遥、高橋眞琴 | 児童の実態に応じたスヌーズレン模擬実践の試み | 実践研究 |

| 10 | 長井恵李、藤澤憲、姉崎弘 | 簡易式スヌーズレンルームを活用した知的障害児の主体性を高めるスヌーズレンの授業実践 | 実践報告 |

| 11 | 杉原史高、北野真奈美 | 奈良県委託事業「重症心身障害児者・者レスパイトケア体制整備事業」におけるスヌーズレンの啓発活動について-スヌーズレン体験会を通して- | 実践報告 |

| 12 | 宮原和沙 | ソーシャルワークの一技法としてのスヌーズレンの位置づけに関する考察-社会福祉士の立場から- | 短報 |

| 13 | 宮原和沙 | 介護福祉士による認知症者に対するスヌーズレン実践に関する一考察 | 短報 |

| 14 | 豊見本公彦 | 「やさしいスヌーズレン環境」の創造と触れ合いを重視した教育実践 | 短報 |

| 15 | 藤澤憲、姉崎弘、桃井克将、高橋眞琴、池田枝里子、長井恵李、江口隆子 | スヌーズレン実践のまとめ方・書き方のポイントの一提案-初めて実践をまとめられる方へ- | 総説論文 |

| 16 | 加藤俊宏、山下剛範、馬寧 | ストレスが脳内の機構に与える影響 | 脳科学講座 |

| 17 | 姉崎弘、藤澤憲、桃井克将 | 日本特殊教育学会・日本心理学会・日本LD学会報告(研究発表およびシンポジウム) | 学会報告 |

| 18 | 姉崎弘、藤澤憲、桃井克将 | ISNA日本スヌーズレン総合研究所研修会報告(第4回~6回) | 研修会報告 |

| 19 | 姉崎弘 | 第1回スヌーズレン教育研究会報告 | 研究会報告 |

| 20 | 藤澤憲 | アド・フェアフールのスヌーズレンの実践と思想- 日本での講演会参加を通して - | 講演会参加報告 |

※チラシをクリックすると拡大して見ることができます。

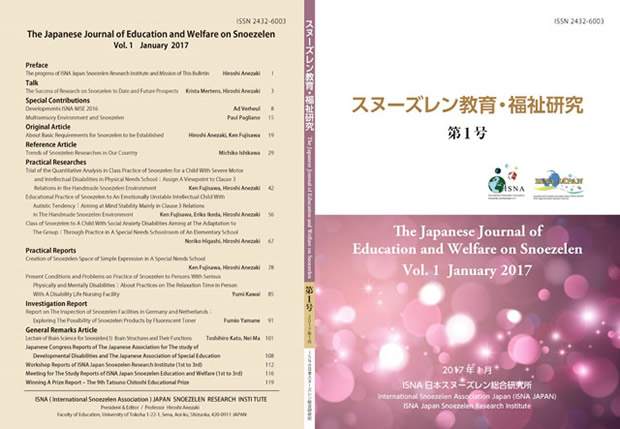

| 著者名 | 題 目 | 論文種別 | |

| 1 | 姉崎 弘 | 本研究所の歩みと機関誌の使命 | 巻頭言 |

| 2 | クリスタ・マーテンスと姉崎 弘 | 今日までのスヌーズレン研究の成果と今後の展望 | 対談 |

| 3 | アド・フェアフール | Developments ISNA-MSE 2016 | 特別寄稿 |

| 4 | ポール・パーリアノ | Multisensory Environment and Snoezelen | 特別寄稿 |

| 5 | 姉崎 弘・藤澤 憲 | スヌーズレンが成立するための基本要件について | 原著論文 |

| 6 | 石川美智子 | わが国におけるスヌーズレン研究の動向 | 資料論文 |

| 7 | 藤澤 憲・姉崎 弘 | 重度・重複障がい児のスヌーズレン授業実践における 数量的分析の試み ~手作りのスヌーズレン環境における三項関係に視点を当てて~ |

実践研究 |

| 8 | 藤澤 憲・池田枝里子・姉崎 弘 | 自閉的傾向のある情緒不安定な知的障がい児へのスヌーズレンの教育実践 ~手作りスヌーズレン環境における三項関係を中心とした心の安定を目指して~ |

実践研究 |

| 9 | 東 法子・姉崎 弘 | 集団への適応を目指した社会不安障害のある児童へのスヌーズレンの授業 ―小学校の通級指導教室での実践を通して― |

実践研究 |

| 10 | 藤澤 憲・姉崎 弘 | 特別支援学校における簡易式スヌーズレン空間の創造 | 実践報告 |

| 11 | 川合由美 | 重症心身障害者に対するスヌーズレンの取組の現状と課題 ー障害者生活介護施設におけるリラックスタイムの実践ー |

実践報告 |

| 12 | 山根文夫 | ドイツ、オランダにおけるスヌーズレン関係施設の視察報告 ~蛍光トナーによるスヌーズレン用品の可能性について~ |

調査報告 |

| 13 | 加藤俊宏・馬 寧 | スヌーズレンのための脳科学講座(1) 脳の構造からみた機能局在 | 総説論文 |

| 14 | 姉崎 弘・藤澤 憲 | 日本特殊教育学会・日本発達障害学会報告(研究発表およびシンポジウム) | 学会報告 |

| 15 | 藤澤 憲 | ISNA日本スヌーズレン総合研究所研修会報告(第1回~3回) | 研修会報告 |

| 16 | 藤澤 憲 | ISNA日本スヌーズレン教育・福祉研究会報告(第1回・2回) | 研究会報告 |

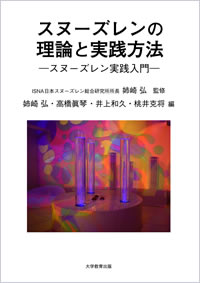

スヌーズレン実践の手引書の出版!

3月31日に、待望の『スヌーズレンの理論と実践方法—スヌーズレン実践入門』(大学教育出版、定価2600円)が出版されます。

本書は、国内のスヌーズレンの研究者・実践者二十数名の執筆によるわが国初となるスヌーズレンの理論と豊富な実践例を収録した、初心者にもわかりやすい入門書です。

ぜひご一読下さい。

(本書の目次)

第1章 スヌーズレンの歴史・理念・思想

第2章 海外のスヌーズレンの取組みと日本における導入の経緯

第3章 スヌーズレンの脳科学と評価

第4章 スヌーズレンルーム、器材・用具とその使用法

第5章 スヌーズレンの実践の仕方

第6章 スヌーズレンの実践事例

- 特別支援学校におけるスヌーズレンの実践

- 通常学校におけるスヌーズレンの実践

- 病院の重症心身障がい児者病棟と認知症施設におけるスヌーズレンの実践

- 障がい者施設・生活介護事業(通所)におけるスヌーズレンの実践

- 子育て支援施設・放課後等デイサービス・個人宅におけるスヌーズレンの実践

これまでに出版した書籍等

「スヌーズレンの基礎理論と実際」

「スヌーズレンの基本的な理解」

アマゾンで、絶版になりました

「スヌーズレン研究 第1号」

わが国初の学術研究誌を編集・創刊

「重度知的障がい者のここちよい時間

と空間を創るスヌーズレンの世界」

待望の創始者の世界最初の

スヌーズレンの本を翻訳

「スヌーズレン教育・福祉研究 第1号」を編集・創刊しました。

本誌は、わが国初のスヌーズレンの教育・福祉・医療等に関する国際的な学術研究・実践誌です。

(2017年1月31日発行)